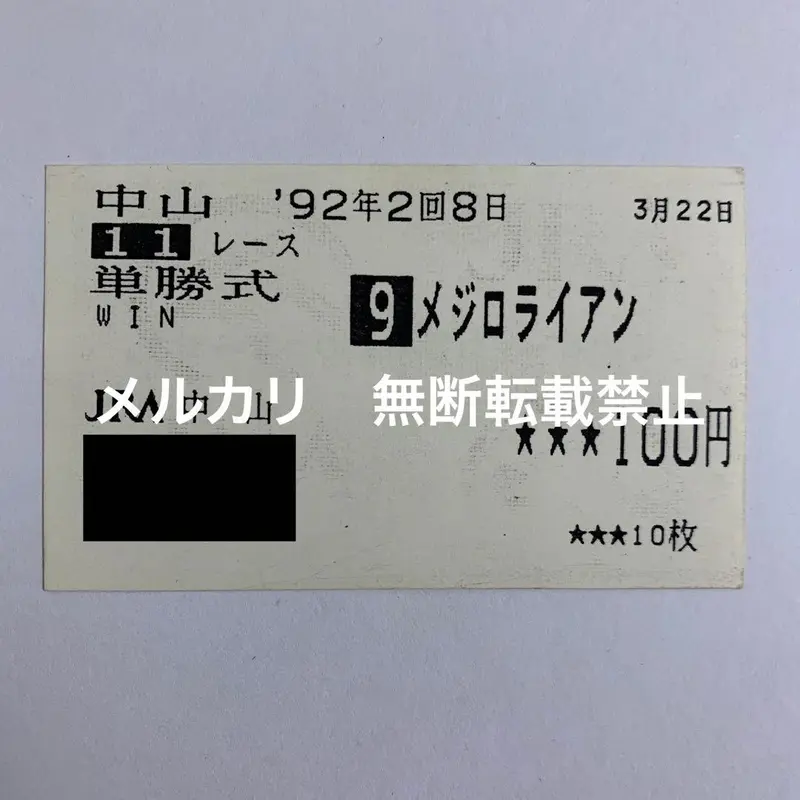

「善戦マン」という言葉がある。勝てそうで勝てない、いつも誰かの引き立て役に甘んじる馬。しかし、メジロライアンに向けられた視線は、決してそのような冷ややかなものではなかった。 1990年代初頭。日本が熱狂に包まれた第二次競馬ブームの真っ只中、彼は敗れるたびに愛され、挑むたびに誰かの希望となった。

青春の影、届かぬ1馬身

若き横山典弘と共に歩んだクラシック。皐月賞3着、ダービー2着、菊花賞3着。掲示板を外さない実力がありながら、あと一歩が、果てしなく遠かった。アイネスフウジンの逃げに涙し、同門のメジロマックイーンの影に泣いた。 それでも、主戦の横山は言い続けた。「僕の馬が一番強い」。その言葉は、批判を浴びる若手騎手の強がりではなく、毎日誰よりも近くでライアンに触れ、その背中で震える魂の鼓動を感じていた者だけが確信できる、究極の真実だった。

一世一代の、賭け

1991年、宝塚記念。ライアンはもう「強いだけの馬」で終わるわけにはいかなかった。ファンが、陣営が、そして何より横山自身が、彼の首にG1のメダルを掛けることを切望していた。 選んだのは、これまでの後方待機を捨てる奇襲。マックイーンより先に動き、マックイーンを置き去りにする。 「こいつと心中しよう」。そう覚悟を決めた横山の手綱に応え、ライアンは坂を駆け下りた。直線、必死に追いすがる宿敵を突き放した時、そこにいたのは「未完の大器」ではなく、正真正銘の「王」だった。

未来へ繋ぐ、メジロの誇り

屈腱炎により、その競走生活は突如として幕を閉じた。しかし、彼の物語はそこで終わらなかった。 種牡馬となったライアンは、初年度からメジロブライト、メジロドーベルというG1馬を世に送り出す。自らが届かなかった春の天皇賞、自らが勝てなかったクラシック。その夢を子供たちが叶えていく姿は、かつて彼を熱烈に愛したファンへの、最高の恩返しだった。

「ライアンは、僕をジョッキーとして育ててくれた、かけがえのない存在です。」

――横山典弘

2016年。29歳で天に召された時、彼は日本中から愛された記憶を抱いて旅立った。 もし、完璧に勝ち続ける馬だけが名馬だとしたら、ライアンはそこには含まれないかもしれない。 だが、負けても負けても前を向き、泥だらけになって勝利を掴み取ったその姿こそ、私たちの人生そのものではないか。 記録よりも深く、記憶の底で今もなお輝き続ける鹿毛の英雄。メジロライアンという名は、永遠に色褪せることはない。