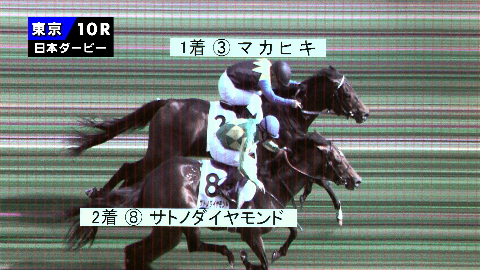

2016年5月29日。東京競馬場の直線、熱狂の渦の中でマカヒキは「時代の寵児」となった。最強世代のライバル、サトノダイヤモンドとの激突は、わずか8センチという鼻差で決した。その瞬間、マカヒキはディープインパクトが遺した数多の傑作の中でも、ひときわ眩い光を放つ存在として、競馬史に名を刻んだ。

栄光から、フランスの土、そして沈黙へ

ダービー馬の称号を携えて挑んだフランス・シャンティイ。前哨戦のニエル賞を快勝し、世界制覇の夢は現実に近づいたかに見えた。しかし、本番の凱旋門賞で待っていたのは14着という残酷な現実だった。帰国後、彼は「かつての自分」を探し求めるかのような数年間を過ごすことになる。 4歳、5歳、6歳。G1の舞台で善戦はするものの、勝利の女神が再び微笑むことはなかった。「マカヒキは終わった」。そんな心ない言葉が聞こえてくるようになっても、彼は静かに、しかし力強く走り続けた。陣営は彼の丈夫な身体と、消えることのない闘志を信じ、無理のないローテーションで彼をターフに送り続けた。

2021年、1960日の闇を切り裂いた咆哮

奇跡は、誰もが予想だにしなかった瞬間に訪れた。2021年、京都大賞典。8歳になったマカヒキは、阪神の直線でかつての自分を彷彿とさせる伸びを見せた。前を行く若き強豪アリストテレス。その背中を、一完歩ごとに削り取る。ゴール前、またしても訪れた「ハナ差」の激戦。 長い写真判定の末、掲示板の一番上に「8」が灯った瞬間、競馬場は静寂の後に大きな歓喜に包まれた。5年4カ月、日数にして1960日。ダービー馬が再び重賞を制するまでに要したこの時間は、日本競馬史上最も美しく、泥臭い復活劇として語り継がれることになるだろう。

次世代へ繋ぐ、不屈の意志

マカヒキという馬を語る際、私たちは「ハナ差」という言葉を避けて通ることはできない。ダービーを制した8センチ、そして復活を遂げた数センチ。そのわずかな差を埋めるために、彼は28戦、7年という月日を走り抜いた。 引退した今、彼は種牡馬として新たな使命に挑んでいる。彼が伝えていくのは、父ディープインパクトから譲り受けたスピードだけではない。絶望の中でも足を止めない、あの「不屈の魂」である。いつかまた、マカヒキの血を引く子が、ハナ差の激戦を制するその日まで。私たちは、走り続けたあの鹿毛の背中を忘れることはないだろう。

「マカヒキがダービーを獲らせてくれたから、今の厩舎がある」

――友道康夫

かつて「閃光」と呼ばれた天才は、いつしか「伝説」と呼ばれる不屈の象徴となった。マカヒキ。その名は、ハワイ語で「収穫祭」を意味する。彼がその長いキャリアを通じて収穫したのは、数多の勝利以上に価値のある、競馬を愛する人々の「感動」そのものだったのかもしれない。